doi: 10.62486/gen202442

ORIGINAL

The projects to discover and map the territory of San Luis Potosí in the second half of the 19th century

Los proyectos para conocer y cartografiar el territorio de San Luis Potosí en la segunda mitad del siglo 19

Marco Antonio Zapata González1

1Colegio de San Luis, San Luis Potosí. México.

Citar como: Zapata González MA. The projects to discover and map the territory of San Luis Potosí in the second half of the 19th century. Gentrification. 2024; 2:42. https://doi.org/10.62486/gen202442

Enviado: 07-06-2023 Revisado: 25-11-2023 Aceptado: 22-04-2024 Publicado: 23-04-2024

Editor: Prof.

Estela Hernández-Runque ![]()

ABSTRACT

After gaining independence, the Mexican state faced the need to map its territory for its organization and defense. During the first half of the 19th century, political chaos and a lack of resources prevented the creation of accurate maps. In San Luis Potosí, despite the interest in knowing its territory, the initial efforts lacked scientific rigor. Local maps were produced with little dissemination and precision.

The defeat against the United States in 1848 highlighted the lack of reliable cartography, which prompted the creation of institutions such as the Mexican Society of Geography and Statistics in 1833. In 1853, San Luis Potosí established an auxiliary board, which produced its first Geographical and Statistical Report. However, the lack of continuity limited its impact. Later, the demand for cartographers increased with the boom in mining companies and haciendas, which promoted the hiring of foreign engineers.

With the political stabilization after the Restoration of the Republic in 1867, cartographic projects were reactivated. In 1869, San Luis Potosí reorganized its auxiliary board, made up of scientists and lawyers who produced work on geography and mining. Finally, in 1894, the Geographical Exploration Commission published the General Map of the State, based on local information. This process demonstrated that Mexican cartography depended on state and local efforts to consolidate.

Keywords: Cartography; Geography; San Luis Potosí; Mexican Society of Geography and Statistics; Geographical Exploration Commission.

RESUMEN

El Estado mexicano, tras su independencia, enfrentó la necesidad de cartografiar su territorio para su organización y defensa. Durante la primera mitad del siglo XIX, el caos político y la falta de recursos impidieron la creación de mapas precisos. En San Luis Potosí, a pesar del interés en conocer su territorio, los esfuerzos iniciales carecieron de rigor científico. Se elaboraron planos locales con escasa difusión y precisión.

La derrota contra Estados Unidos en 1848 evidenció la carencia de cartografía confiable, lo que impulsó la creación de instituciones como la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en 1833. En 1853, San Luis Potosí estableció una junta auxiliar, la cual produjo su primera Memoria geográfica y estadística. Sin embargo, la falta de continuidad limitó su impacto. Posteriormente, la demanda de cartógrafos aumentó con el auge de empresas mineras y haciendas, lo que promovió la contratación de ingenieros extranjeros.

Con la estabilización política tras la Restauración de la República en 1867, se reactivaron proyectos cartográficos. En 1869, San Luis Potosí reorganizó su junta auxiliar, integrada por científicos y letrados que produjeron trabajos sobre geografía y minería. Finalmente, en 1894, la Comisión Geográfico Exploradora publicó la Carta General del Estado, basada en información local. Este proceso demostró que la cartografía mexicana dependió de esfuerzos estatales y locales para consolidarse.

Palabras clave: Cartografía; Geografía; San Luis Potosí; Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística; Comisión Geográfico Exploradora.

ANTECEDENTES

Una de las primeras tareas de los nuevos Estados de América Latina, tras lograr su independencia, fue la de explorar, medir y cartografiar sus correspondientes territorios para una eficiente organización, administración y defensa de los mismos, una labor compleja que requirió una serie elementos con los que muchos de estos Estados aún no contaban y, por lo tanto, se convirtió en una problemática que tuvieron que solventar según sus posibilidades materiales, monetarias y humanas. En el caso del Estado mexicano, a pesar del interés por realizar las tareas necesarias para conocer y cartografiar su territorio desde los primeros años de su independencia, es hasta la segunda mitad del siglo XIX que varios de los principales proyectos, estatales y particulares, que tuvieron este fin lograron gestarse y/o consolidarse. En la presente ponencia nos centraremos en el caso del estado de San Luis Potosí al exponer los diferentes proyectos que existieron durante esta segunda mitad decimonónica que tuvieron como fin explorar y representar el territorio a través de una cartografía que correspondiera a las pretensiones políticas, económicas e intelectuales de la época y los correspondientes resultados demostrando que tales objetivos recayeron en los gobiernos locales ante la incapacidad del gobierno nacional de llevarlos a cabo.

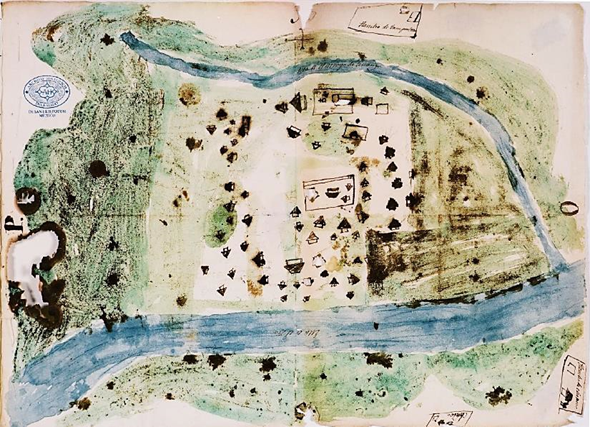

Durante los primeros años de vida independiente del Estado mexicano, el caos político, la falta de recursos y la escasez de instituciones y personas especializadas en tareas particulares dificultaron la acción de gobernar de manera eficiente un territorio extenso e incomunicado. En el caso de San Luis Potosí, a pesar de que existió un permanente interés por conocer y representar el territorio de la entidad, la incapacidad del Estado de realizar actividades como el levantamiento de la estadística y de mapas, planos e informes geográficos causaron que durante las primeras décadas del siglo XIX el estado potosino careciera de una carta general que expusiera una imagen de lo que era y lo que se podía encontrar en su territorio bajo los principio e ideales “científicos” del periodo. Pero esto no significó que no se trató de lograr dicho propósito. A causa de los decretos publicados a nivel federal y estatal que tuvieron el objetivo de levantar la información estadística y geográfica de los municipios, se produjeron planos de pueblos y municipios realizados por algún docto local, pero, que carecieron de los elementos necesarios para ser considerados herramientas “exactas y modernas”, además de que fue rara su circulación (Fagoaga, 2010). Lo anterior se puede ejemplificar con El Plano de Axtla de 1836 (figura 1), una obra que evidencia cómo las labores de conocer y cartografiar el territorio fueron solventadas según las posibilidades de la localidad.

Figura 1. Plano de Axtla de 1836

Fuente: Biblioteca Virtual del AHESLP, https://slp.gob.mx/ahistorico/Paginas/planos7.aspx

Cartografía como la expuesta en esta figura 1 demuestra que la mayor parte del conocimiento de carácter geográfico producido y conservado en este periodo se basó en los conceptos y representaciones de un origen local. Esto permite matizar entre las pretensiones de lograr una homogenización de los métodos e imágenes que el Estado nacional concibió como ideales con la realidad de un territorio extenso, inconexo y heterogéneo. Además, representaciones como la esta primera Figura permiten la posibilidad de indagar en una serie de temáticas diversas que problematicen la cuestión de la relación de las comunidades humanas con el espacio.

La derrota contra Estados Unidos en 1848, que implicó la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano, causó un parteaguas en el desarrollo de la geografía, la estadística y la cartografía nacionales ya que uno de los factores que propició la victoria estadounidense es el desconocimiento que el bando mexicano tenía de su propio espacio. La escasez de material cartográfico confiable impidió un eficiente despliegue defensivo, e incluso, una vez iniciadas las labores para establecer los nuevos límites internacionales, la falta de mapas y planos de la zona norte y la poca calidad de los existentes dificultó tales tareas para ambos bandos (Rebert, 2000, p. 113). Por lo tanto, uno de los objetivos que el Estado nacional mexicano se impuso a lograr tras este acontecimiento fue el de gestar y apoyar proyectos que aspiraron a solventar esta carencia de cartografía y conocimiento geográfico.

Se debe agregar a esta faceta práctica que se la atribuye a los mapas su uso como una herramienta discursiva, como Raymond B. Craib señala: “un mapa nacional afirmaba simbólicamente la realidad política de una entidad cuya existencia misma estaba más en cuestión en ese tiempo, un Estado-nación mexicano unificado y soberano” (2013, p. 44). Se trató de un instrumento legitimador que podía ser utilizado tanto a un nivel internacional, al dar evidencia de un Estado independiente que conoce y controla su territorio, como a un nivel nacional y local al brindar una imagen de un territorio homogéneo y unido que era preciso defender.

Para lograr tal objetivo, el Estado mexicano se apoyó en la “racionalización de los mecanismos”, es decir, en la creación de instituciones dirigidas y conformadas por personal capaz en tareas específicas que fueron las encargadas de solucionar una problemática en particular (Betancourt Mendieta, 2016). En el caso desarrollado en este texto, la institución encargada de elaborar una cartografía moderna y funcional del territorio mexicano durante gran parte del siglo XIX fue la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Fundada en 1833, tuvo como fin recolectar y organizar la información estadística, geográfica y meteorológica necesaria para la elaboración de informes estadísticos y de una carga general de la Nación y brindó la posibilidad a sus miembros de publicar sus trabajos a través de su Boletín lo que evidenció “una voluntad indeclinable para el desarrollo científico y cultural de México” (Azuela, 2003, p. 159), pero, debido a las limitantes materiales y humanas, sus actividades se vieron restringidas a la Ciudad de México y sus alrededores durante sus primeras décadas de existencia. Como una posible solución, a partir de 1850, la Sociedad fomentó la creación de juntas auxiliares estatales con el fin de reclutar a los científicos y letrados locales interesados en las labores concernientes a la institución y que “facilitarían las tareas de recolección de información sobre la geografía y estadística del territorio” (Betancourt Mendieta, 2016, p. 64).

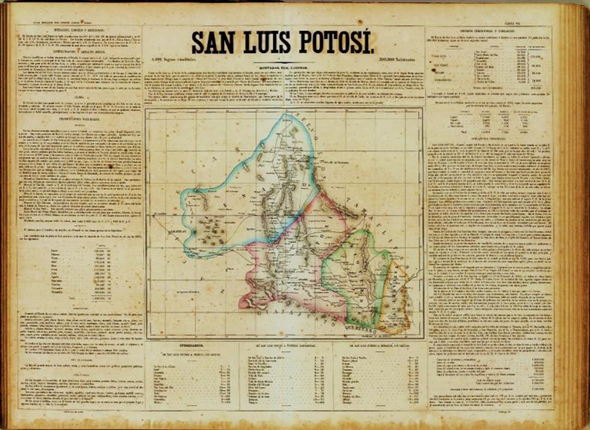

Como resultado de esta iniciativa, en 1853 se creó la primera junta auxiliar de San Luis Potosí. Conformada mayoritariamente por funcionarios y clérigos, su actividad sólo duró un año, pero, permitió una de las primeras publicaciones científicas del territorio potosino con la obra Memoria geográfica y estadística del Departamento de San Luis Potosí, del agrimensor Ciriaco Iturribarría, la cual fue acompañada por una Carta General del Estado del mismo autor. Ambos aportes fueron citado y utilizados en 1858 por Antonio García Cubas, gracias a la estructura institucional de la Sociedad, para la elaboración del Atlas geográfico y estadístico de la República Mexicana (figura 2), logrando una gran difusión y convirtiéndose en los principales referentes de lo que era y lo que se podía encontrar en el estado potosino durante el resto del siglo.

Figura 2. Carta General de San Luis Potosí

Fuente: Antonio García Cubas, 1858

Con la figura 2 se puede referir de manera breve una de las principales características de los mapas y planos mexicanos que lograron una difusión nacional e internacional, se trató de una cartografía elaborada en gabinete a través de la recopilación y selección de material documental. A lo largo del siglo XIX, los eruditos a los que se encomendó la tarea de producir mapas de carácter científico dependieron de la estructura del Estado y de instituciones como la Sociedad para la recolección, sistematización y representación de conocimiento estadístico y geográfico siendo este un ejercicio de descarte y selección más que de verificación, una situación que no embonó con las pretensiones científicas del periodo.

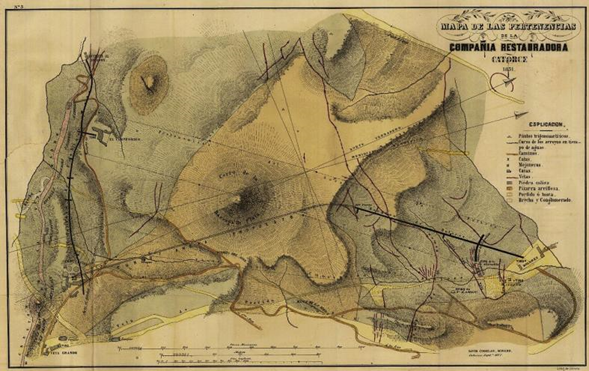

El desinterés y la inactividad de la mayoría de los miembros de esta primera junta propiciaron su pronta desaparición quedando como único legado las obras de Iturribarría, pero no sería el único proyecto enfocado a las labores de explorar y cartografiar el territorio potosino. Con la fundación de importantes empresas mineras y la presencia de grandes haciendas en el Estado, surgió la necesidad de contar con personal con formación profesional en labores de agrimensura y topografía que produjeran planos e informes de las propiedades y les brindaran una legitimidad a los dueños sobre esas tierras. Al inicio, estos grandes propietarios contrataron a personal extranjero ante la escasez de profesionales nacionales y a la desconfianza hacia los pocos ingenieros mexicanos. Como ejemplo de lo anterior, dentro del estado de San Luis Potosí, se puede referir al caso de Compañía Restauradora del Mineral de Catorce, una sociedad entre mexicanos e ingleses, que en 1850 contrataron al ingeniero en minas inglés David Coghlan para cartografiar sus propiedades (Gámez, 2001) y que dio como resultado el Mapa de las propiedades de la Compañía Restauradora Catorce en 1851, una obra que mostró cuales eran los ideales europeos para que un mapa fuera considerado moderno y funcional (figura 4).

Figura 3. Mapa de las propiedades de la Compañía Restauradora Catorce de 1851, levantado por David Coghlan

Fuente: MMOyB, http://w2.siap.sagarpa.gob.mx/mapoteca, No. Clasificación 1254-OYB-7242-A-2

La figura 3 permite vislumbrar el tipo de cartografía que el Estado nacional mexicano aspiró. Una imagen que siguió los parámetros “modernos” que se estaban siguiendo en Europa e incluso incluyó la diferentes escalas que eran de uso común en aquel momento en México (Píe, Metro y Legua) lo que evidenció que la cartografía de mediados del siglo XIX no sólo se limitó a seguir ciertos métodos de “rigor científico” sino que debían ser funcionales a los interés políticos y económicos que se estaban desarrollando lo que fomentó una cartografía temática que se fue especializando conforme fueron apareciendo diferentes ramos económicos y sociales.

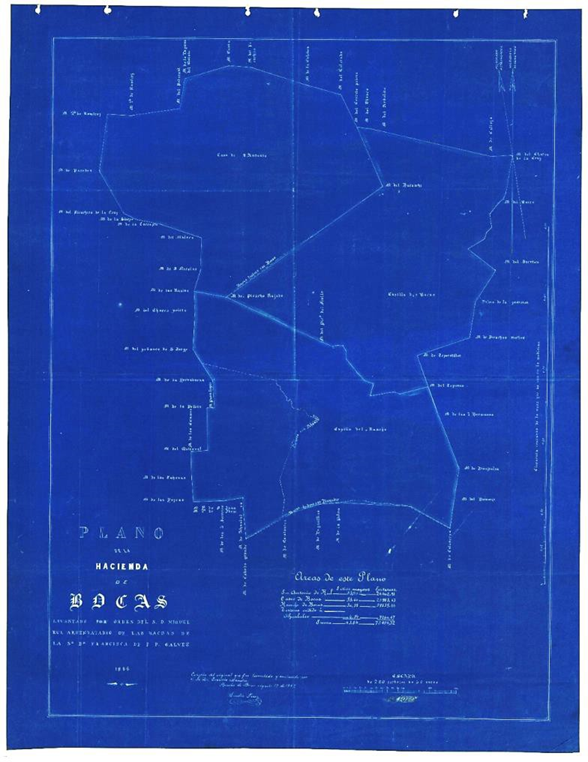

Pero, ante el incremento de la demanda por mano de obra profesional, sobre todo tras la promulgación de la Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas y Urbanas en 1856, la llamada Ley Lerdo, resultó inviable seguir contratando a caros ingenieros extranjeros. La necesidad de contar con profesionales nacionales trató de ser solucionada con la creación de instituciones de educación superior que impartieron cátedras relacionadas a los oficios de la tierra, como fue el caso del Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí. Decretada su creación en 1859, formó parte del proyecto liberal que tuvo como objetivo formar al “buen ciudadano” y “educar a esos ciudadanos libres, alejados de la instrucción católica para que atendieran las necesidades de su entorno” (Torres Montero y et al, 2009, p. 77). Por los diversos conflictos que existieron durante ese periodo, tanto a nivel nacional como local, el Instituto no entraría en funciones plenas sino hasta 1870 y cuya oferta educativa incluyo las carreras de topógrafo e hidromensor; ingeniero geógrafo, ensayador; e ingeniero de minas, demostrando que para ese momento existió una constante demanda por esta clase de oficios, tanto para intereses estatales como privados, que eran necesaria solventar. Como ejemplo de esto último se expone el Plano de la Hacienda de Bocas de 1889, una representación que aspiró lograr el ideal de una imagen moderna y funcional de una propiedad privada (figura 4).

Figura 4. Plano de la Hacienda de Bocas, copia de 1889

Fuente: MMOyB, http://w2.siap.sagarpa.gob.mx/mapoteca, No. Clasificación 4329-CGE-7242

Debido a su origen privado, la cartografía como el de la Figura 4 se trató en muchos casos del material mejor valorado en espacios donde la falta de recurso publico impidió la exploración y representación del territorio por parte del Estado y que cumpliera los estándares científicos del periodo. Así, para finales del siglo XIX este tipo de planos serian consultados por instituciones estatales para el desarrollo tanto de una cartografía con fines políticos y militares como para dar inicio a un catastro nacional.

De manera simultánea, la aparente estabilidad política y social que se vivió en México con la Restauración de la República a partir de 1867 permitió retomar proyectos que habían sido suspendidos. En San Luis Potosí se organizó una segunda junta auxiliar en 1869, esta vez compuesta por una mayor cantidad de personas formadas e interesadas en labores afines a la geografía y la estadística que aportaron más y mejores trabajos. Florencio Cabrera, Manuel Velázquez de León, Gregorio Barroeta y José María Gómez del Campo eran algunos de estos nuevos miembros de la junta, muchos de ellos ya formaban parte de la Sociedad, tenían el antecedente de haber trabajado en puestos o publicado obras afines a los intereses de la misma y eran personas notables dentro de la sociedad potosina.

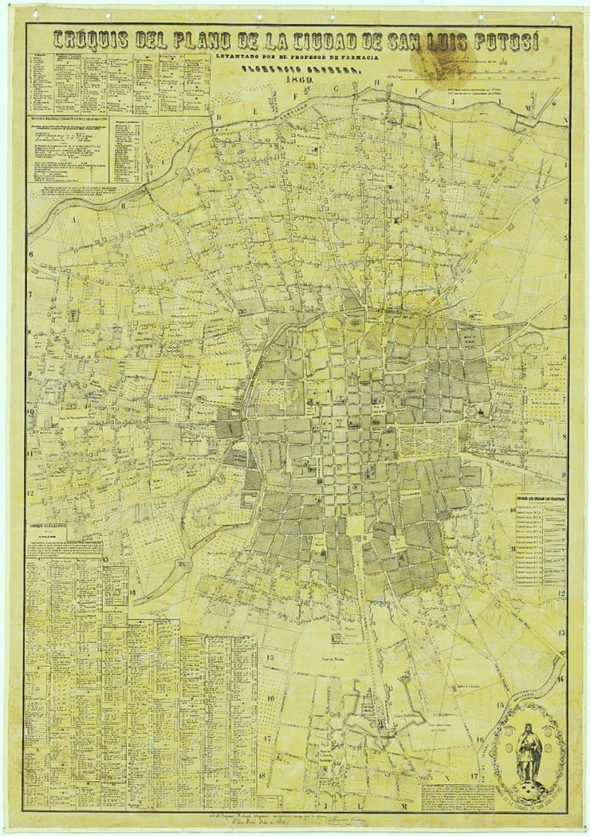

Como muestra de lo anterior, Cabrera había publicado en 1869 el Croquis del plano de la ciudad de San Luis Potosí (figura 5), una reedición de un plano militar de la ciudad hecha por el ejército francés durante su ocupación al que él le agregó información de interés civil como reseñas históricas y datos estadísticos. Barroeta y Gómez del Campo eran docentes del Instituto Científico y Literario, el primero como encargado de la clase de física y posteriormente como director del Centro Meteorológico del Instituto; mientras que el segundo fue responsable de la clase de matemáticas y autor de varios trabajos sobre minería (Betancourt Mendieta, 2016, p. 97). Con esta nueva generación de científicos y letrados, en los siguientes años esta segunda junta auxiliar pronto mostró resultados. Entre los trabajos aportados se hayan Bosquejo sobre la historia antigua de San Luis Potosí (1871) de Cabrera; Preliminares sobre minería y Noticia minera del Estado de San Luis Potosí (ambos de 1871) de Gómez del Campo; y Apuntes sobre la viabilidad entre San Luis Potosí y Ciudad Victoria (1871) de Velásquez de León. Esta serie de trabajos, que fueron publicados en el Boletín de la Sociedad, demuestran el interés de los científicos, letrados y notables potosinos por conocer la historia de su Estado, explorar el territorio y explotar sus recursos en búsqueda de “modernidad” y de la importancia de una institución como la Sociedad que, con su plan de las juntas auxiliares, permitió que obras como éstas lograran tener una difusión nacional.

Figura 5. Croquis del Plano de la ciudad de San Luis Potosí de 1869 realizado por Florencio Cabrera

Fuente: MMOyB, http://w2.siap.sagarpa.gob.mx/mapoteca, No. Clasificación 7755-CGE-7242-A

Planos y mapas como el de la figura 5 evidenció que la cartografía no sólo debió cumplir una función política y militar. El interés de convertir un plano militar en un “plano civil” demostró el interés de ciertos agentes por producir y difundir conocimiento histórico y geográfico que fuera de interés común dentro de la sociedad de San Luis Potosí. Este tipo de obras remarcan que la producción y circulación de la cartografía no implicaron un trasfondo exclusivamente político o económico, sino que también existió el propósito de fomentar un conocimiento diverso y hacerlo llegar a diferentes sectores y agentes.

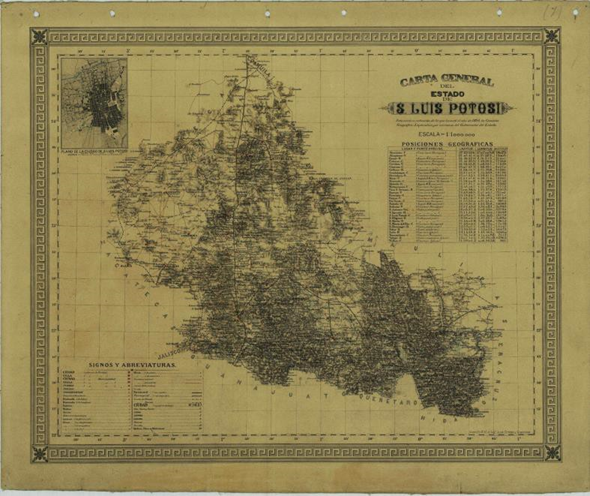

Para la última década del siglo XIX, permaneció pendiente lograr una imagen “moderna y funcional” del estado de San Luis Potosí, tarea que fue encargada a la Comisión Geográfico Exploradora. La creación de la Comisión en 1878, por iniciativa de Vicente Riva Palacios, en ese momento ministro de Fomento e inicialmente dirigida por el ingeniero militar Agustín Díaz, marcó un hito en el desarrollo cartográfico mexicano ya que a partir de esta institución se dieron a luz varias cartas generales de los estados orientales del país. A pesar de las carencias iniciales, este proyecto pronto se consolidó gracias en parte a la cuidadosa elección de Estados procurando empezar por aquellos que carecían de trabajos cartográficos y que dieran beneficios inmediatos (García Martínez, 1975). Las actividades de la Comisión en San Luis Potosí se pueden rastrear hasta 1890, ya en ese momento contando con una respetable reputación tras sus trabajos en los estados de Puebla y Veracruz, publicando en 1893 el Croquis de la red itineraria de los partidos del norte y de los colindantes de otros Estados, un trabajo parcial acreditado a una sección de la Comisión, para finalmente, en 1894, publicar la Carta General del Estado de San Luis Potosí (figura 6), la imagen más cercana a los estándares de objetividad y funcionalidad del “mundo moderno” del estado de San Luis durante el siglo XIX.

Figura 6. Carta General del Estado de San Luis Potosí levantada por la Comisión Geográfico Exploradora en 1894

Fuente: MMOyB, https://mapoteca.siap.gob.mx/buscador/busqueda.php, No. Clasificación: CGF.SLP.M17.V2.0155

Pero, Julio Alemán, director de la Comisión en ese momento, indicó en la Memoria presentada al gobierno del estado de San Luis Potosí (1895) que varias de las actividades emprendidas por los ingenieros militares de la CGE en la entidad se sustentaron por diversos materiales producidos y conservados a nivel local, como fueron las planos de al menos 20 haciendas, así como de mediciones astronómicas y meteorológicas previamente realizadas por los profesores del Instituto Científico y Literario de la entidad. A esto se debe de agregar que en la propia carta publicada por la Comisión se aclaró que quedaron pendientes a realizar recorridos y mediciones en diferentes puntos de la entidad teniendo que recurrir a documentos y planos conservados en los archivos locales. Esto evidenció que incluso el proyecto federal más importante y eficiente en el ramo de la cartografía basó sus labores y resultados en el conocimiento local.

Los casos expuestos en el presente texto son una muestra del interés del Estado mexicano por conocer y controlar su territorio, la necesidad de recolectar la información estadística necesaria para una correcta organización y administración de los recursos y la elaboración de mapas y planos que tuvieran tanto una utilidad práctica como discursiva al brindar evidencia de la existencia de una Nación independiente, homogénea y moderna y cómo esta responsabilidad recayó, ante la incapacidad del Estado nacional de dar apoyo y seguimiento, en las autoridades estatales y en los políticos, científicos y letrados locales que tuvieron que organizar y aplicar durante gran parte del siglo XIX, de acuerdo a sus posibilidades, diferentes proyectos que pretendieron explorar, medir y cartografiar el territorio, volviendo una problemática nacional en un asunto local.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Alvarado, J. (1895) Memoria presentada al gobierno del estado por el jefe de la Comisión Geográfico Exploradora coronel Julián Alvarado relativa a los trabajos para el levantamiento de la Carta Geográfica del estado. San Luis Potosí: Tipografía de la Escuela Industrial Militar.

2. Azuela Bernal, L. F. (2003) “La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la organización de la ciencia, la institucionalización de la geografía y la construcción del país en el silgo XIX”. Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía (52), 153-166.

3. Betancourt Mendieta, A. (2016) Círculos letrados y conocimiento. Las Juntas Auxiliares de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en San Luis Potosí, 1850-1953 (1ª ed.). San Luis Potosí: El Colegio de San Luis; Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

4. Craib, R. B. (2013) México cartográfico. Una historia de límites fijos y paisajes fugitivos (1ª ed.). México: Institutos de Investigaciones Históricas; Instituto de Geografía, UNAM; Centro de Investigaciones sobre América del Norte.

5. Fagoaga Hernández, R. A. (2010)“Noticias locales para representaciones nacionales: mapas y planos de las “Noticias Estadísticas” de principio de siglo XIX (1836). El caso de la huasteca potosina”. En Mendoza Vargas H., Mapas de la mitad del mundo. La cartografía y la construcción.

FINANCIACIÓN

Ninguna.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Marco Antonio Zapata González.

Curación de datos: Marco Antonio Zapata González.

Análisis formal: Marco Antonio Zapata González.

Investigación: Marco Antonio Zapata González.

Metodología: Marco Antonio Zapata González.

Administración del proyecto: Marco Antonio Zapata González.

Recursos: Marco Antonio Zapata González.

Software: Marco Antonio Zapata González.

Supervisión: Marco Antonio Zapata González.

Validación: Marco Antonio Zapata González.

Visualización: Marco Antonio Zapata González.

Redacción – borrador original: Marco Antonio Zapata González.

Redacción – revisión y edición: Marco Antonio Zapata González.